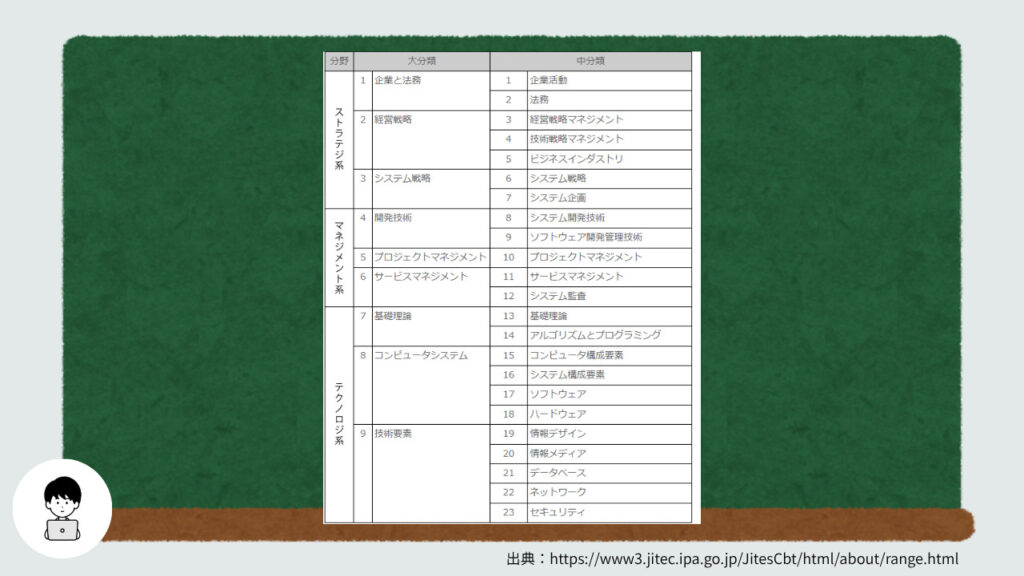

ITパスポートの学習分野は大きく分けて3つ。

ストラテジ分野(経営全般)、マネジメント系(IT管理)テクノロジ系(IT技術)、だね。

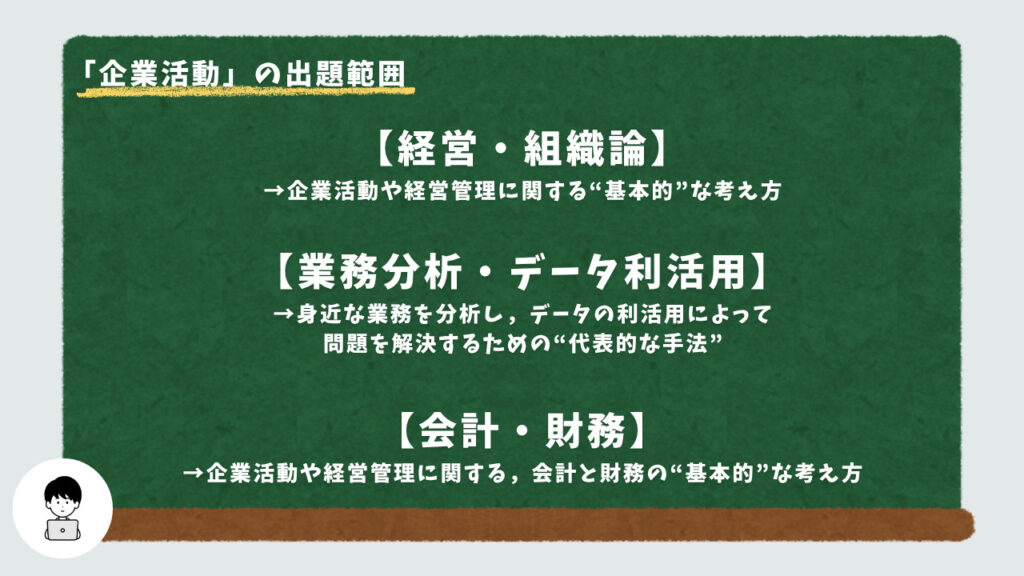

今回はストラテジ分野の企業活動の中の「経営・組織論」についての解説。

「今学んでいるのは試験項目全体のどの分野か?」を意識しておくと、全体を把握できて学習が捗るからおすすめだよ!

「ITの資格なのに、なんで経営?」と。私も学習していたときは不思議に思ったけど、実は試験問題の30%以上は、このストラテジ、経営全般に関する問題が出題される。

しっかりと押えて、合格に近づこう!

(1) 企業活動と経営資源

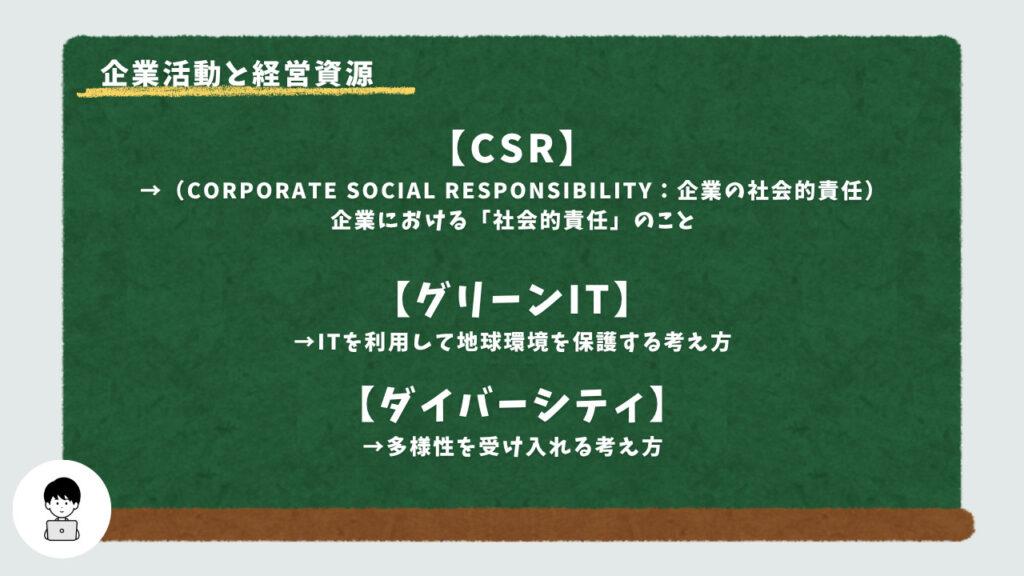

まず重要な用語がCSR(Corporate Social Responsibility:企業の社会的責任)。

これは、会社ってただお金稼げばいいってもんじゃなくて、環境を守ったり、地域に貢献したり、**社会の一員としてちゃんと責任果たそうね!**っていう考え方なんだ。

例えば、環境に優しい商品作ったり、ボランティア活動に参加したりする会社あるでしょ?

こういった社会的責任のことを「CSR」といい、ITパスポート試験ではよく出てくる用語になるよ。

CSRに関連して、地球環境に優しいIT「グリーンIT」や、多様性を受け入れようとする考え方「ダイバーシティ」といった用語もあるから、合わせて覚えておこう!

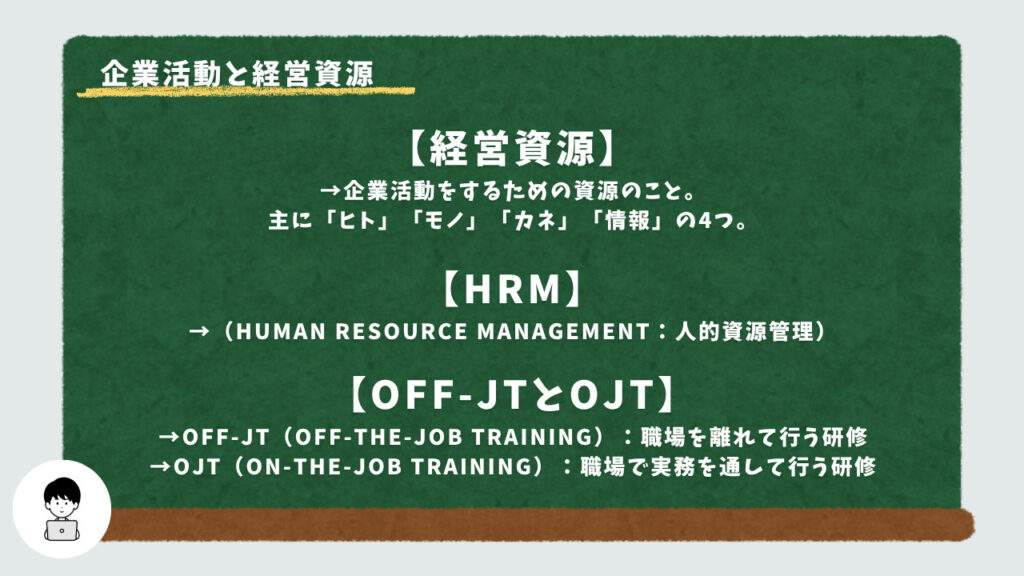

会社って、何か動かそうと思ったら、いろんなものが必要になるでしょ?それが「経営資源」ってやつなんだ。

ITパスポートでは、主に「ヒト・モノ・カネ・情報」の4つって言われてるよ。

バリバリ仕事できる社員さん(ヒト)、製品を作る工場とかパソコンとか(モノ)、ビジネスするためのお金(カネ)、あとはお客さんのデータとか市場の情報(情報)がないと、お店も会社も回らないよね?

この「ヒト・モノ・カネ・情報」を、いかにムダなく使って、会社をうまくいかせるか、これが経営の一番デカいテーマなんだ。

特に、この「ヒト」の資源をどう活かすか、っていうのがめちゃくちゃ大事なんだよね。 そこで出てくるのが、**HRM(Human Resource Management:人的資源管理)**だ。

これはね、社員さん一人ひとりが持ってる能力とかやる気を最大限に引き出して、会社の目標達成につなげよう!っていう考え方や取り組みのことなんだ。

具体的には、

- 採用: どんな人を採用するか

- 育成: どうやって社員を育てるか

- 評価: 頑張りをどう評価するか

- 配置: どこにどんな人を配置するか

みたいなことを、戦略的に考えて実行していくんだ。 ITパスポートでは、社員を単なる「労働力」として見るんじゃなくて、「会社にとってかけがえのない資源」として大事に育てていこう、っていう視点がポイントになるよ。

そして、社員を育てる方法として、ITパスポートでよく出てくるのが、**Off-JT(オフジェイティー)とOJT(オージェイティー)**だ。

- Off-JT(Off-the-Job Training):職場を離れて行う研修

- これはね、会社とか職場からちょっと離れて、研修施設とか外部のセミナーで学ぶことだよ。

- 例えば、新入社員研修とか、専門知識を学ぶためのセミナーとかがこれにあたるね。集中して体系的に学べるのがメリットだ。

- OJT(On-the-Job Training):職場で実務を通して行う研修

- これはね、実際に仕事をしながら、先輩とか上司から教えてもらうことだよ。

- 例えば、新人が先輩の横で仕事を見ながら学んだり、実際に自分でやってみてフィードバックをもらったりするイメージだね。実践的なスキルが身につくのがメリットだよ。

会社は、このOff-JTとOJTをうまく組み合わせて、社員を育てていくんだ。

(2) 経営管理 (BCP、BCM、リスクアセスメント)

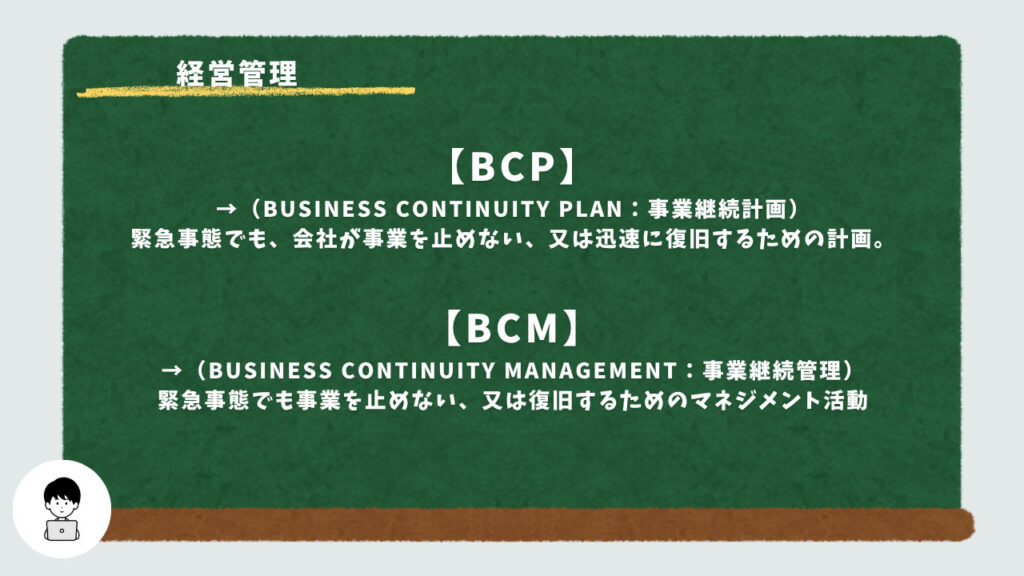

会社が、安定して長く続けていくには、ちゃんと経営管理することが超大事なんだ。 特に、もしもの時に備える計画がめちゃくちゃ重要なんだよね。

ここで出てくるのが、BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)。 これはね、地震とかシステムぶっ壊れたとか、ヤバいことが起きた時に、会社が事業を止めない、もしくは止まっちゃってもすぐに復活させるための**「もしも計画」**だと思ってくれればOK!

例えば、デカい地震が来て本社ビルが使えなくなったとする。その時、どこで仕事続ける?データはどうやって守る?社員の安否確認どうする?みたいなことを、事前に全部決めとくのがBCPなんだ。

エンジニアとして働いていると、災害や障害に備えて、遠くの場所にバックアップのシステム作ったり、復旧の手順書をガチガチに作ったりしていることがわかる。これも全部BCPの一環だね。

BCPとセットで出てくるのが、**BCM(Business Continuity Management:事業継続管理)だ。 BCPが「計画(プラン)」そのものだとしたら、BCMはそのBCPをちゃんと作って、実行して、見直して、もっと良くしていくっていう、一連の「管理活動」**のことなんだ。

計画って作ったら終わりじゃないじゃん?定期的に訓練したり、状況が変わったら内容をアップデートしたりする必要があるよね。

例えば、実際に訓練やってみたら「このやり方だと時間かかりすぎる!」ってなったら、BCPを修正する。このPDCAサイクルを回していくのがBCMなんだ。

BCPとBCMはまぎらわしいから、Pがプラン、Mがマネジメントと覚えよう。

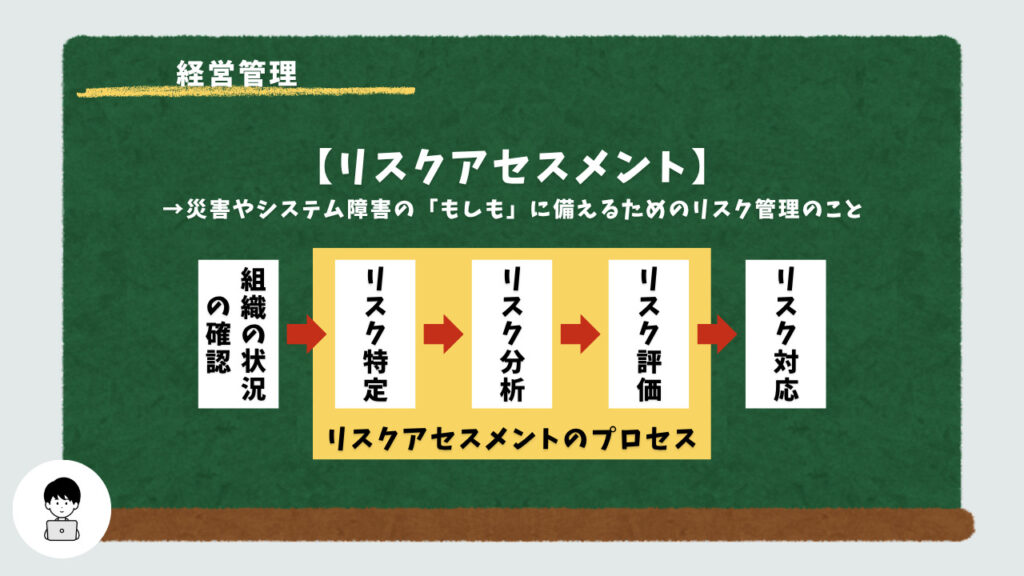

そして、災害とかシステム障害の「もしも」に備える上でマジで欠かせないのが、リスクアセスメントだ。 これはね、会社をやってく上で「どんなヤバいことが起こりうるか」を全部洗い出して、それが「どれくらいの確率で起きそうか」と「起きたらどれくらいヤバそうか」を評価することなんだ。

例えば、「サーバーがダウンするリスク」を考えた時に、「めったに起きないけど、起きるとマジでヤバい!」って評価したら、そのリスクを下げるための対策(サーバーを二重にするとか、バックアップ取るとか)を考えるわけだ。

リスクアセスメントでは、リスクを「特定」、「分析」、「評価」の順でプロセスが進む。 ITパスポートでは、この「リスクアセスメントのプロセスについて」が問われることが多いぞ!

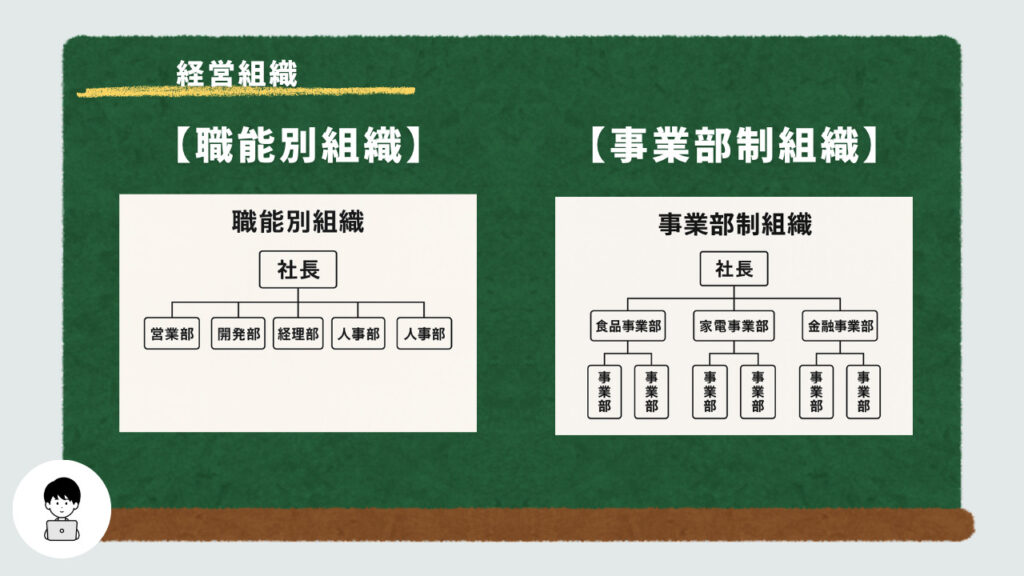

(3) 経営組織

会社がデカくなるにつれて、**「どうやって社員を配置して、仕事を分担させるか」っていう「会社の形」**がめちゃくちゃ大事になってくるんだ。 ITパスポートでは、いろんな会社の形が出てくるから、それぞれの特徴を覚えとこうね。

まず、職能別組織からいこうか。 これはね、会社を「営業部」「開発部」「経理部」「人事部」みたいに、仕事の内容(職能)ごとに分けて組織を作る形なんだ。 それぞれの部署の専門性が高まるから、効率的に仕事を進められるんだけど、部署同士の連携がちょっと大変になることもあるかな。例えば、営業部と開発部の間で「もっとこういう機能が欲しいんだけど…」みたいなすれ違いが起きやすいとかね。

次に、事業部制組織だ。 これは、商品とか地域とかお客さんとか、「事業のまとまり」ごとに会社を分ける形だね。 例えば、「食品事業部」「家電事業部」みたいに、それぞれの事業部が独立して、自分たちでどれくらい儲かったか計算したり、ある程度自由に決められたりすることが多いんだ。 いろんな事業をやってる大企業でよく見かけるよ。事業ごとの責任がハッキリするメリットがあるね。

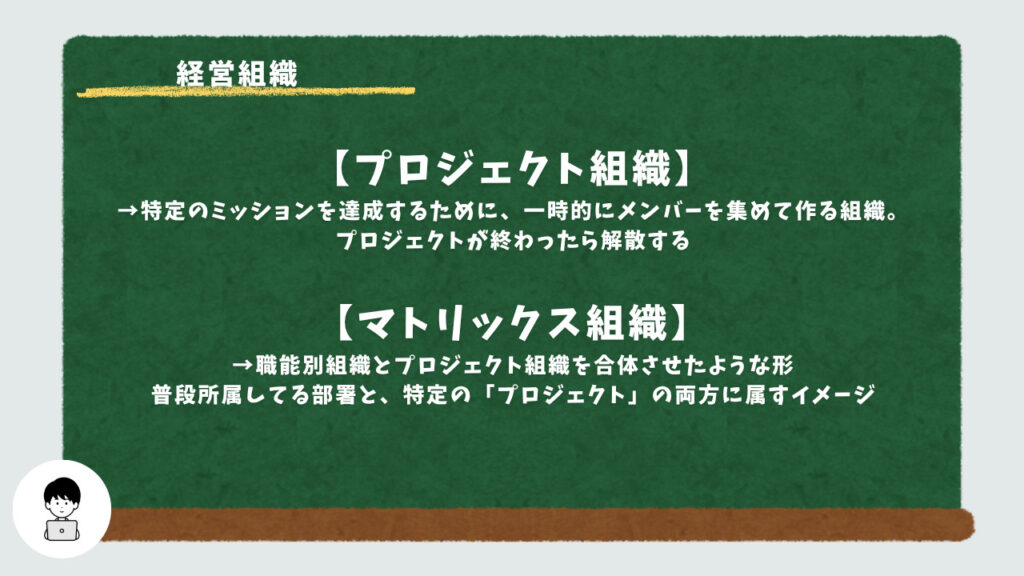

さらに、現代の複雑なビジネスに対応するための、ちょっと進んだ組織の形もあるよ。

- プロジェクト組織:

- これは、特定のミッション(例えば、新しい商品開発とか、新しいシステム導入とか)を達成するために、一時的にいろんな部署からメンバーを集めて作る組織だ。

- プロジェクトが終わったら解散するのが普通だね。

- 目標達成に集中できるし、サクサク決められるのが良いところ。IT開発の現場でも、この形はよく使われるよ。短期間で特定の目標を達成したい時に向いてるんだ。

- マトリックス組織:

- これはね、職能別組織とプロジェクト組織を合体させたような、ちょっと複雑な形なんだ。

- 社員が、普段所属してる部署(例えば、開発部のエンジニア)と、特定の「プロジェクト」の両方に属して、二つのボスから指示を受けるイメージなんだ。

- 専門性を活かしつつ、プロジェクトごとに柔軟に動けるメリットがあるんだけど、指示が二重になるから「どっちの言うこと聞けばいいの?」ってなっちゃうこともあるんだよね。でも、高度な専門知識が必要なプロジェクトとかでは、すごく効果的だよ。

これらの組織の形は、それぞれ良いとこもあれば、ちょっとイマイチなとこもあるんだ。だから、会社の戦略とかやってる事業によって、一番良い形を選ぶ。 ITパスポートでは、それぞれの組織の形の特徴をしっかり覚えとこう!

(4) 社会における IT 利活用の動向

今の世の中、ITって会社にとってなくてはならないものになってるよね。 で、ただITを「使う」だけじゃなくて、**「ITをどう使って、会社をもっとスゴくしていくか」**って視点がマジで重要なんだ。

ここで登場するのが、DX(デジタルトランスフォーメーション)! これはね、単にパソコン入れたり、便利なアプリを使ったりするだけじゃなくて、デジタル技術をゴリゴリ活用して、会社のビジネスのやり方とか、社員の働き方とか、会社全体の文化そのものをガラッと変えちゃって、競争に勝ちまくることなんだ。

例えば、お店がタブレットで注文取ったり、現金じゃなくてスマホでピッとする決済にしたりするだけなら、それはただの「デジタル化」だよね。 DXってのは、その注文データとか決済データを分析して、「このお客さん、こういうメニュー好きそうだな」ってAIがオススメ出したり、お客さん一人ひとりに合わせたサービスを提供することで、お店のビジネスの形を根本から変えて、新しい儲け方を考え出すみたいな取り組みのことなんだ。

単なるデジタル化とは違い、根本から変えるということを覚えておこう!

そして、最近、企業活動でめちゃくちゃ大事になってるのが、SDGs(エスディージーズ)

これは、「Sustainable Development Goals」の略で、日本語だと「持続可能な開発目標」っていうんだ。 2015年に国連で決められた、2030年までに世界中で達成しようね!っていう17個の目標のことだよ。

「貧困をなくそう」「飢餓をゼロに」「質の高い教育をみんなに」みたいな目標から、「気候変動に具体的な対策を」「働きがいも経済成長も」みたいに、環境、社会、経済のいろんな課題を解決するための目標が並んでるんだ。

ITパスポートでSDGsが問われるのは、ITがこのSDGsを達成する上で、すっごい重要な役割を果たすからなんだ。 例えば、

- ITを使って遠隔教育をしたり(目標4:質の高い教育をみんなに)

- ビッグデータで食料の無駄を減らしたり(目標2:飢餓をゼロに)

- エネルギー管理システムで省エネを推進したり(目標7:エネルギーをみんなに そしてクリーンに)

- スマホアプリで貧困地域の人々の医療アクセスを改善したり(目標3:すべての人に健康と福祉を)

といった感じで、ITが直接的・間接的にSDGsの達成に貢献できる場面が山ほどあるんだ。 企業も、SDGsの目標達成に貢献する製品やサービスを開発することで、社会貢献とビジネスチャンスを両立できるってわけ。 ITパスポートでは、ITが単なるツールじゃなくて、より良い社会を作るための「主役」なんだって視点を理解するのが大事だよ!

まとめ

今日のITパスポート「経営・組織論」解説、どうだった?少しはイメージ掴めたかな?

今回は、

- 会社がどう動くか(MVV、CSR、HRM、Off-JTとOJT)

- もしもに備える会社の管理(BCP、BCM、リスクアセスメント)

- 会社のいろんな形(組織の種類)

- ITで社会を良くする動き(DX、SDGs)

っていう4つのテーマについて、できるだけわかりやすく話してみたよ。

これらの用語とか知識は、ITパスポートの試験にバンバン出るのはもちろんなんだけど、それ以上に、みんながこれから社会人として働く上で、**会社ってどういう風に動いてるの?ITってどうやって活用されてるの?**っていう、大事な基礎知識になるんだ。

ただ単に丸暗記するんじゃなくて、「これ、なんで必要なんだろ?」「実際の会社でどう使われてるんだろ?」って考えながら勉強すると、もっと面白くなるし、頭にも入りやすいから、ぜひ試してみてね!

この動画が、みんなのITパスポート合格、そしてもっと先のキャリアアップの役に立ったら、嬉しいです! 次回もITパスポートの重要ポイントを解説していくから、お楽しみに!